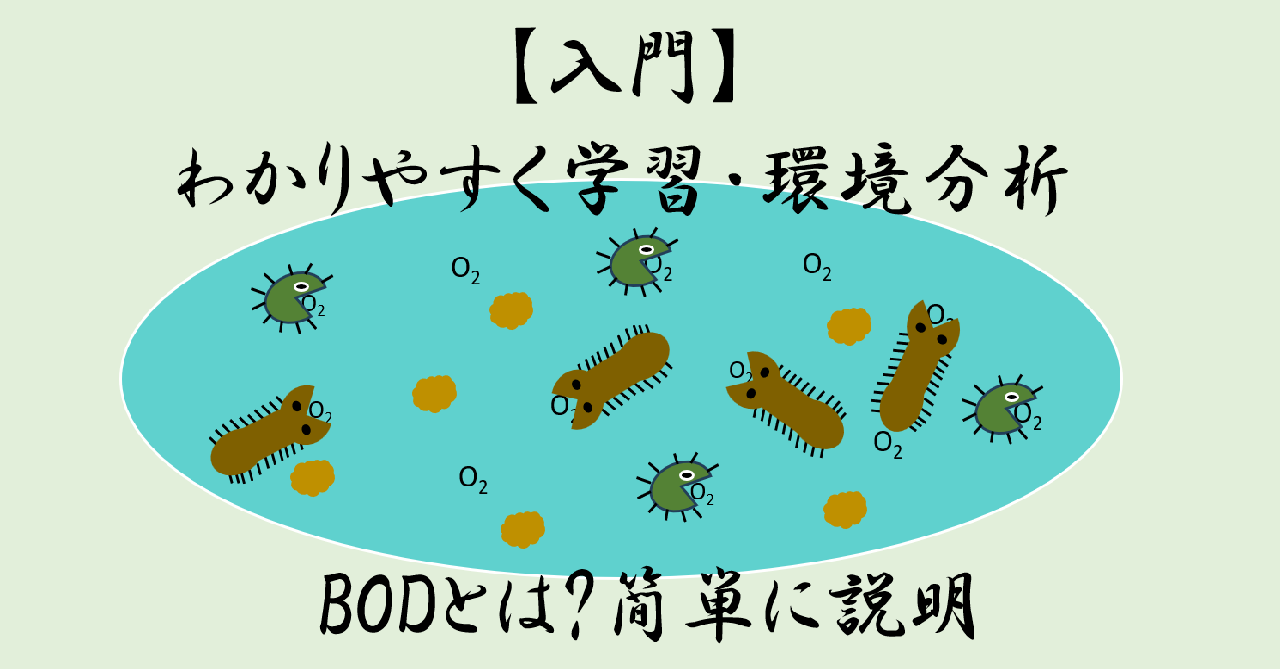

BODはざっくりと結論を述べると物質ではなく、水質の“汚れ度合いを示す物差し”のようなものです。

BODの正式名称は”生物化学的酸素要求量”ですが、これだけでは水の汚れ度合いとの関係がピンとこないかもしれません。

今回はBODと正式名称が物差しとなる理由についてざっくり理解していきましょう。

BODとは物質?

冒頭でも触れましたが、BOD(=生物化学的酸素要求量)は、水質の汚れ度合いを示す物差しです。

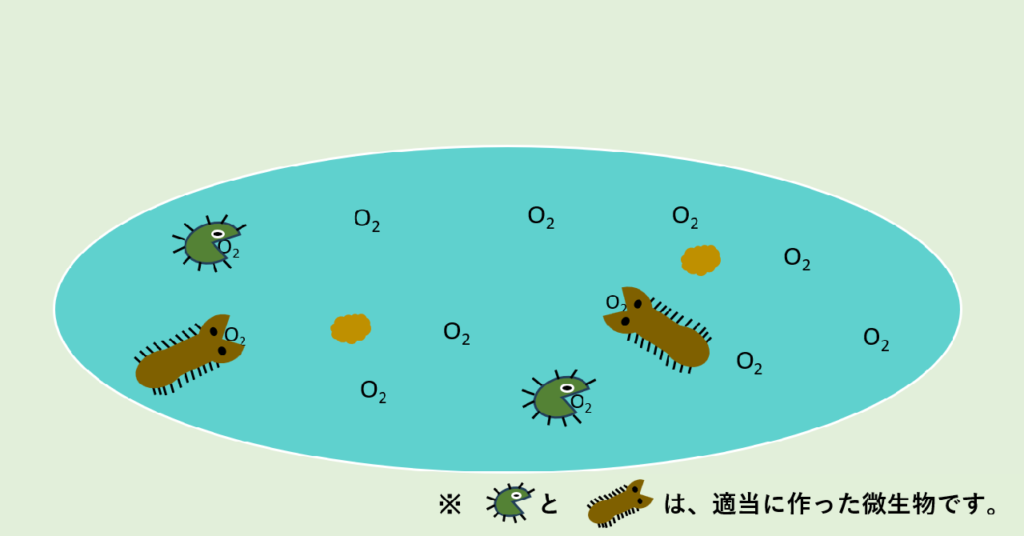

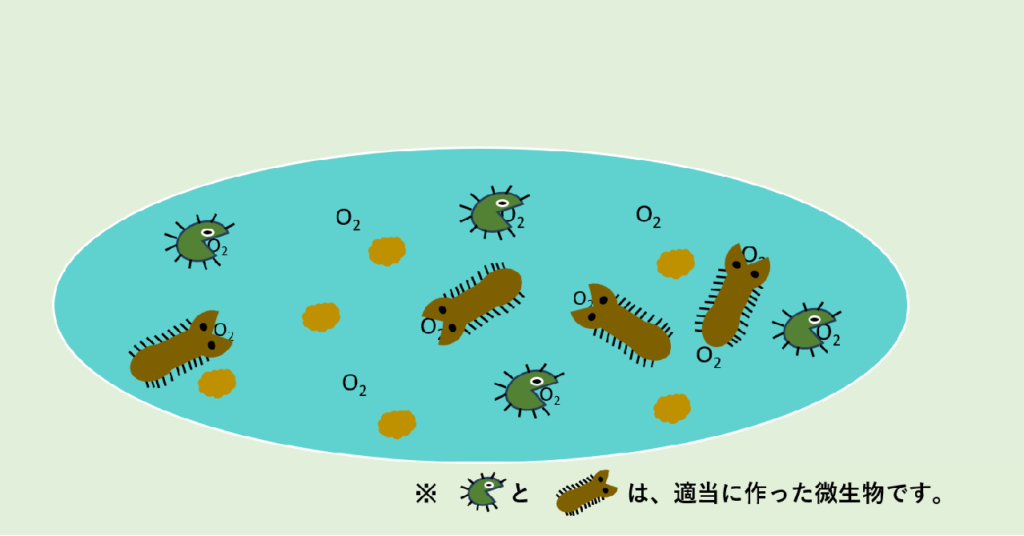

水中に生息している微生物は、汚れを食べて(分解して)活動しており、微生物の“呼吸量”と水質の“汚れ度合い”には比例関係があります。また微生物も人間と同じように酸素を使って呼吸しているため、“汚れが多い” → “微生物の活動が増える” → “呼吸をたくさんする”という流れで、酸素消費量を物差しに汚れ度合いを示しています。

BODの背景と重要性

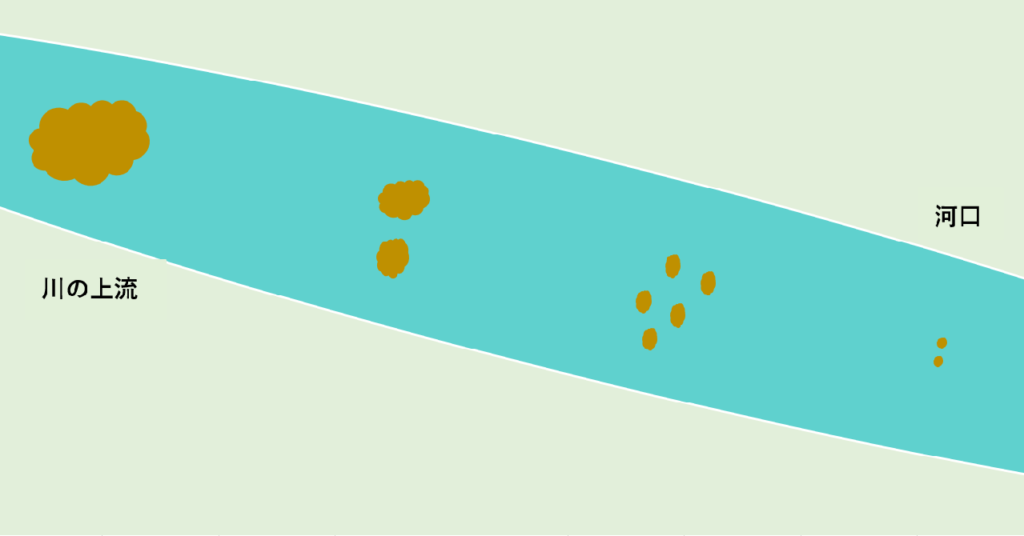

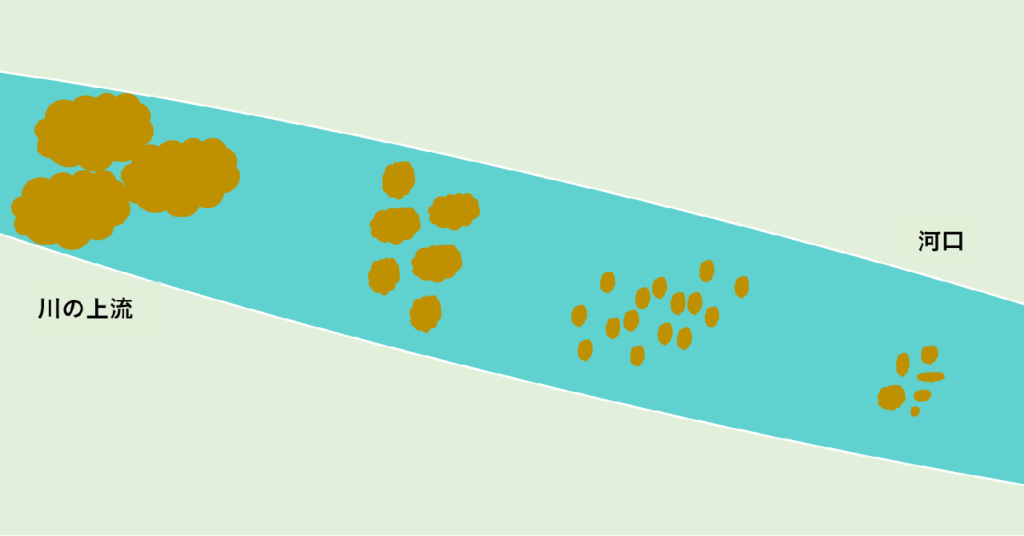

ある程度の汚れを川に捨てても、微生物などによる自然の浄化作用が働き、一定の汚れなら時間が経てば分解され、いずれは綺麗な水に浄化されます。しかし、一度に大量の汚れが川に捨てられ、その川の水は浄化されず、水質の悪化や腐敗によって悪臭が発生する公害が歴史的背景があります。

以上の公害問題を予防する観点から、川の汚染状態を示す指標(BOD)が採用され、その数値を基に汚れ度合いを管理することが重要になりました。

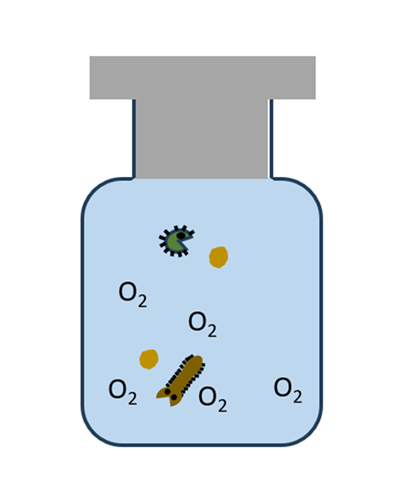

BOD測定

BOD測定のイメージ例は、車の燃費を求める時の“ガソリン満タン法”のようなものです。

始めの試料の調整部分は、事前に車のメンテナンスを行い、最適な状態で燃費を測定するのに近いイメージです。

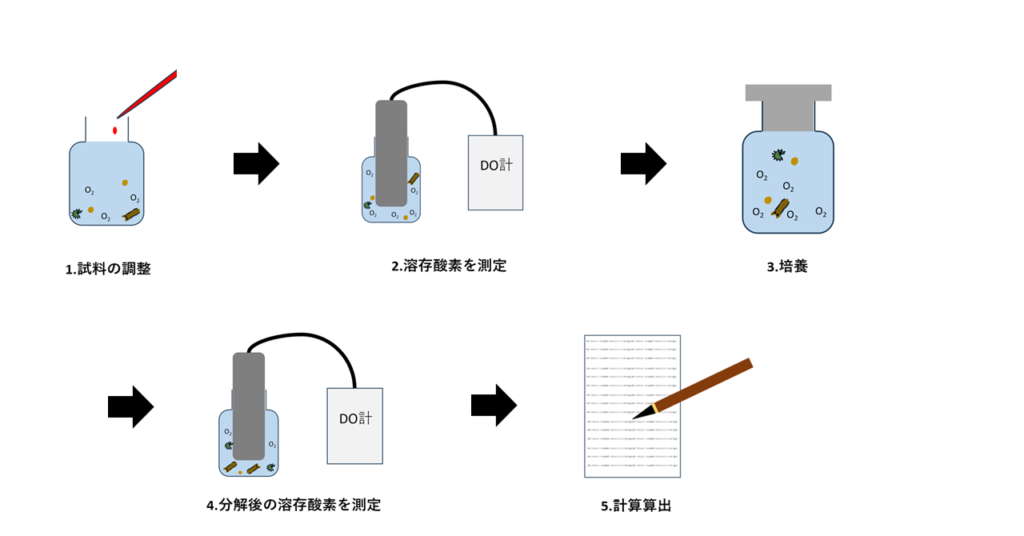

1.試料の調整

この試験では、微生物のコンディションを整えることが重要です。試料水の“pH(酸・アルカリ)の調整”や“消毒剤を処理”、試料に空気を与えて限界まで酸素を溶け込ます(“曝気”)など、微生物の働く場所を一律に整えます(足並みを揃える)。

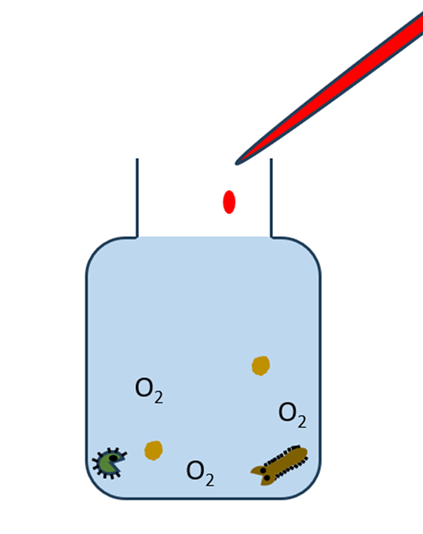

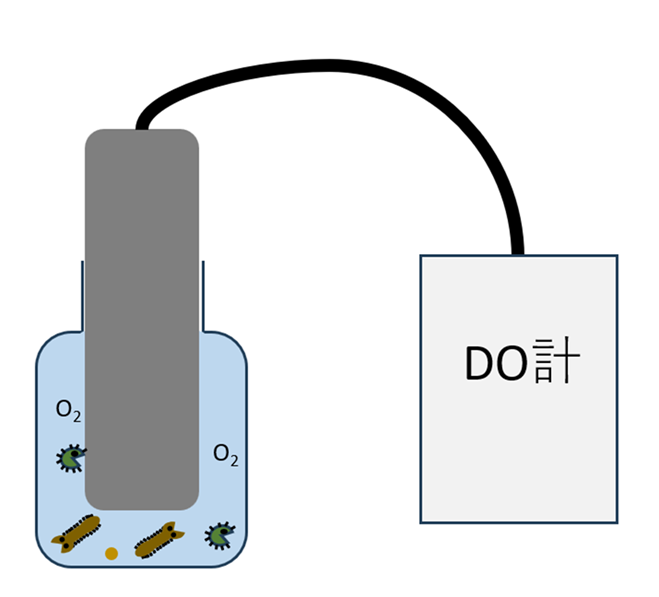

2.溶存酸素を測定

培養後の溶存酸素量との差し引きに使用されます。事前に記録することを忘れないようにしましょう。

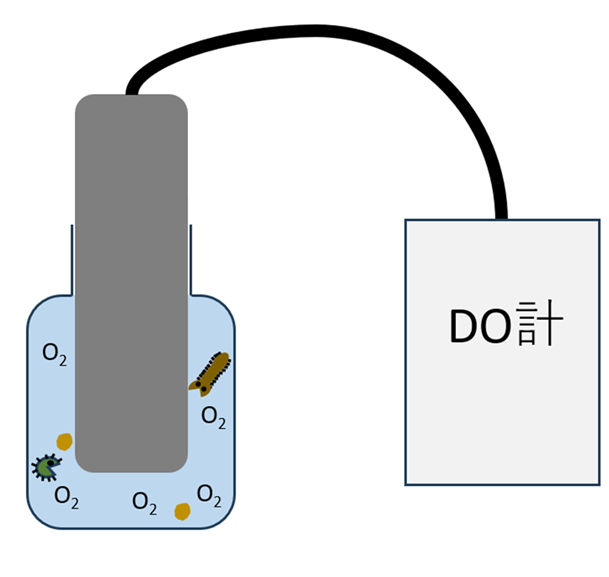

3.培養(試料中の汚れを微生物により分解)

容器に蓋をして密閉状態で、20℃の冷暗所、5日間培養します。

4.分解後の溶存酸素を測定

5日間の培養後、溶存酸素量を測定します。

5.酸素消費量を基に計算算出

培養前後で消費された溶存酸素量の結果からBOD値を算出します。

まとめ

BODとは、”汚れ度合いを示す物差し“。

微生物が水中の汚れを食べる(分解する)ため、“汚れが増すほど微生物が活発になり酸素をたくさん消費“する(=生物化学的酸素要求量)。

BODの測定では、試料水に限界まで酸素を溶け込ませて5日間、微生物に活動をさせる。5日後の酸素量から、消費酸素量を算出した結果がBOD値となる。

以上、ざっくりと説明させていただきました。

このページは文章を読むのが苦手の人向けに、文章短め大まかに理解できるように記したものです。私の経験からざっくりと理解、それから関心を持つことが、更なる理解の始めのステップだと感じ、このページを作成しております。

そのため説明が足りないところが多々ありますのでご了承ください。

コメント