毒劇物とは、急性毒性や皮膚腐食性、粘膜損傷などの健康被害のリスクが高い化学物質です。毒物および劇物取締法(以下「法」)により、毒劇物の製造・輸入・販売者に限らず、毒劇物を保有するすべての者が法令を遵守することが求められます。

本記事では、その中でも特に保有・使用者が押さえておくべき条文と対応策を、実務の観点からわかりやすく整理しました。

法令に基づき全保有者が遵守すべき主な条文

法第22条5項により、以下の条文は保有者全員に適用されます。

第11条:毒劇物の取扱に関する義務

11条の規定では、1項に盗難や紛失措置、2項に保管施設の漏洩措置、3項に運搬時の漏洩措置、4項に使用容器についての規定がされております。

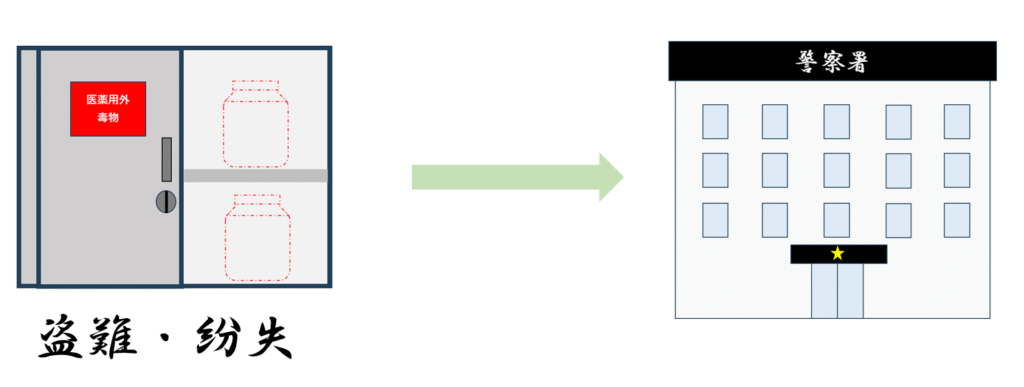

盗難・紛失措置(11条1項)

11条1項では大きく分けて2つあります。

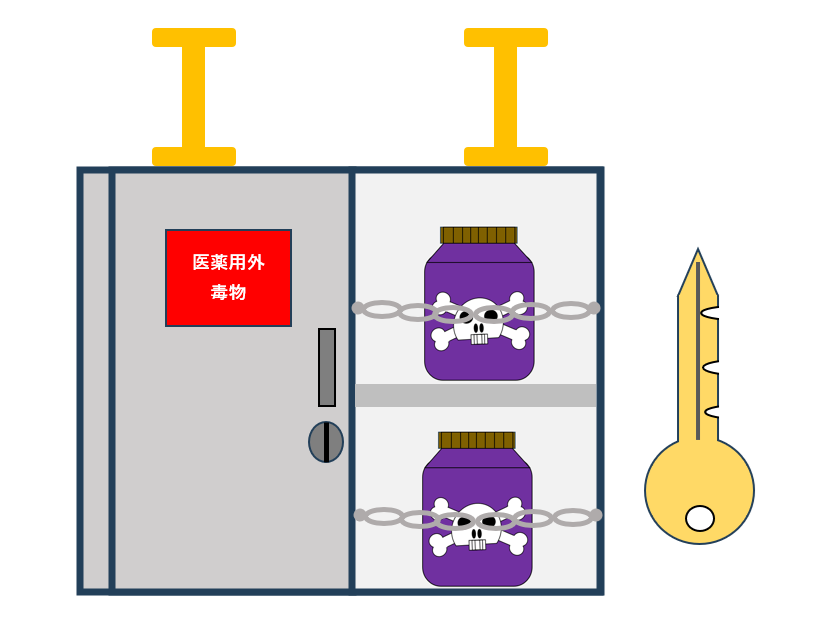

1.部外者が簡単に保管設備(保管庫)を開けられない状態にすること

・毒劇物を保管している設備は、施錠ができ、簡単に壊れない頑丈なものを選定することです。また、保管庫の鍵についても関係者以外が容易にアクセスできないように保管することも重要です。

2.毒劇物の盗難・紛失が早期に発見できるようにすること

・帳簿で管理を行い、搬入や使用時の記録を残すことで、盗難・紛失の早期発見を可能にします。

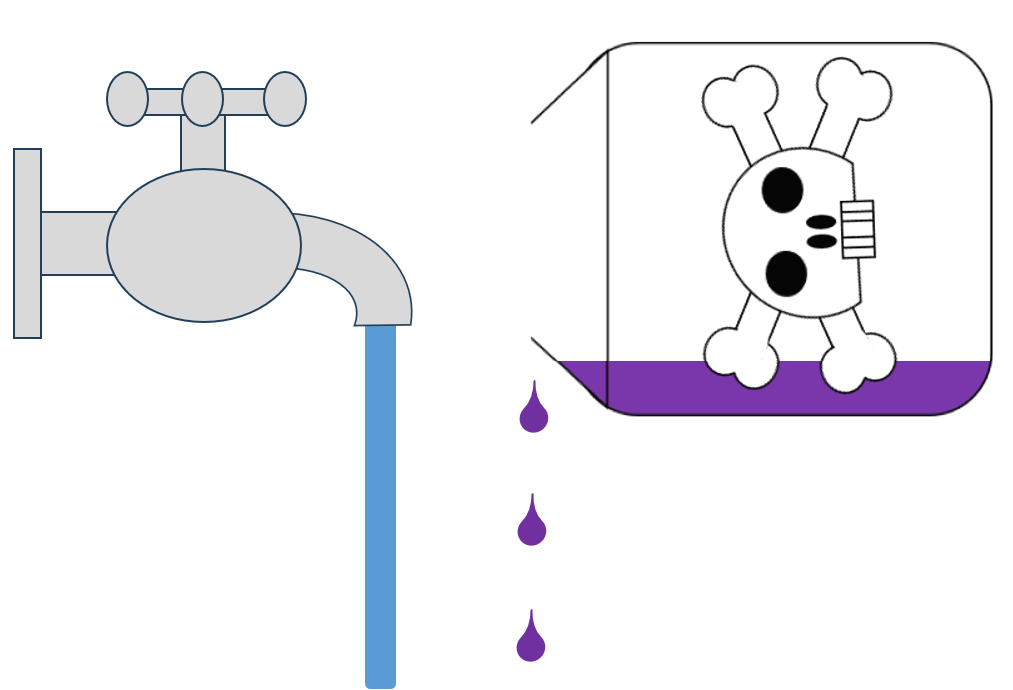

保管施設の漏洩措置(11条2項)

11条2項では、毒劇物を施設から外部に出さない(飛散、漏れ、流れ出、しみ出、地下へのしみ込み)ための規定となります。

・保管設備(保管庫)を固定し、また容器同士がぶつかって割れないように接触防止策を行います。

・毒劇物の廃液や希釈液で政令38条の要件を満たすものは、防液提を活用することが有効です。

容器の使用制限(11条4項)

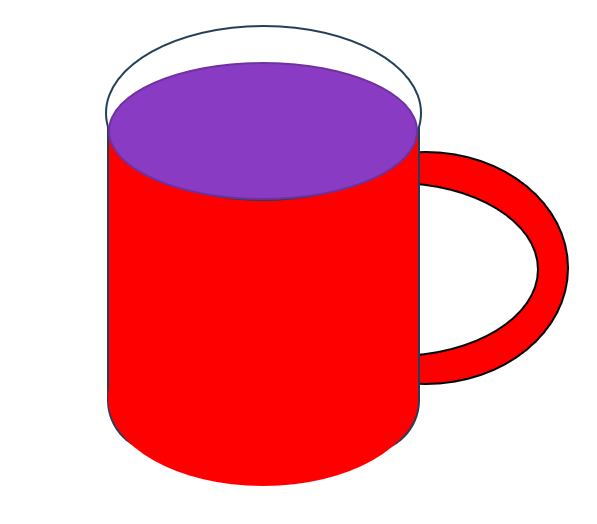

誤飲防止のため、 飲食物用容器の使用は禁止です。また専用容器に明確な識別表示を付します。

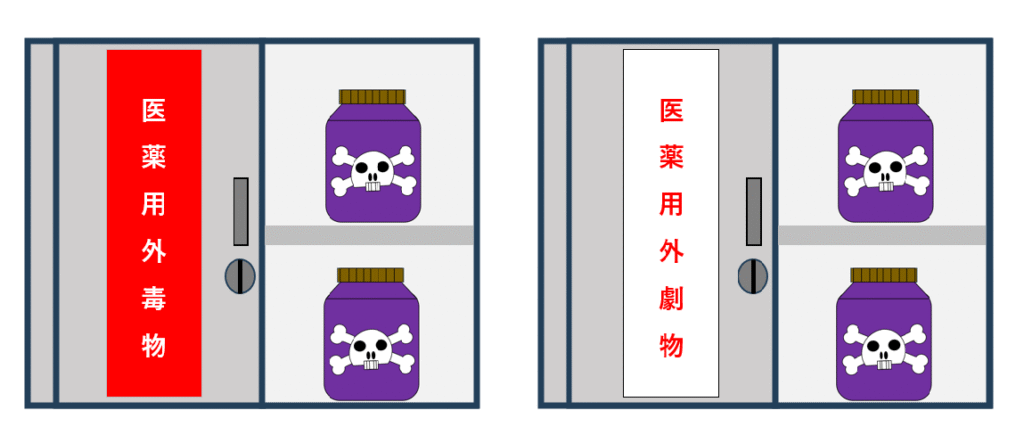

12条:表示義務

毒劇物を使用している方は、無意識のうちに目にしたことがあると思いますが、保管設備や容器に毒物の場合は赤地に白字で「医薬用外毒物」、劇物の場合は白地に赤字で「医薬用外劇物」と表示しなければなりません。

15条の2:毒劇物の廃棄方法

次のいずれかによって廃棄を行います。

1.中和、加水分解、酸化、還元、希釈等によって廃棄する方法

→化学反応もしくは薄めることで、政令38条の要件に該当しない形にして廃棄します。

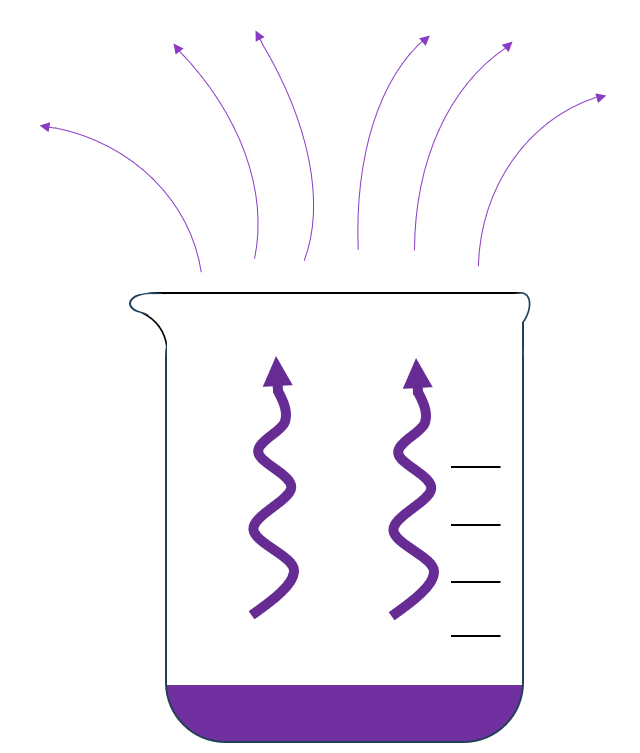

2.少量ずつ大気に放出して廃棄する方法(ガスもしくは揮発性の場合)

→周辺の人が吸引することによって、危害を及ぼすことのないようにすることがポイントです。

3.少量ずつ燃焼して廃棄する方法(可燃性の場合)

4.確実に汚染しない方法で埋めて廃棄する方法

※3と4に関しては、経験がないため詳細は説明できません。また、これらの廃棄方法は、あくまでも毒物及び劇物取締法での規定です。下水道法や水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律など、他の法律の基準に適合することも考慮しなくてはなりません。

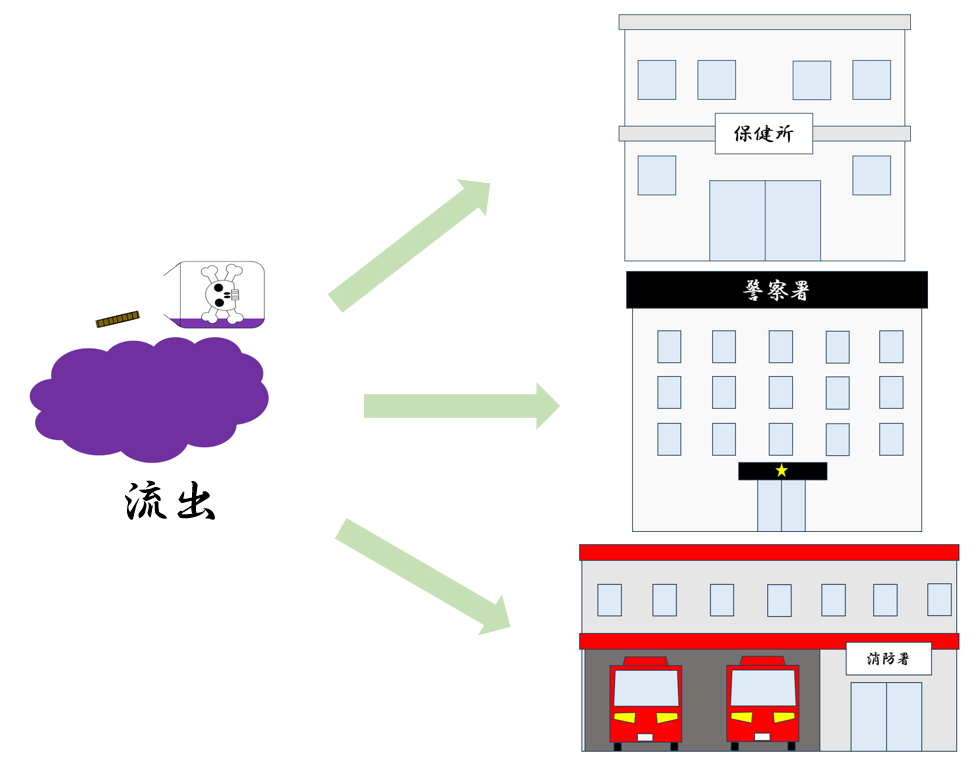

事故の際の措置(17条)

事故には、流出と盗難・紛失があり、それぞれ届出の場所は次の通りです。

・流出した場合:直ちに保健所、警察署又は消防機関に届出。

・盗難・紛失の場合:直ちに警察署に届出。

なお、流出した場合は化学物質ごとの応急措置をとらなくてはならず、教育訓練の実施によって緊急時対応力を高めておくことが重要です。

こちらから、毒物および劇物の事故時における応急措置に関する基準を確認できます。

おわりに

毒劇物の保有者には、使用者や研究者であっても高い安全意識と法令遵守が求められます。本記事が、日々の取り扱いを見直すきっかけになれば幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/461deec4.c0141fac.461deec5.cc658bd2/?me_id=1285657&item_id=12508796&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00950%2Fbk4297120461.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント