水の汚れを測る指標にはいくつかの種類があります。その中でも”COD(化学的酸素要求量)”は特によく用いられる指標の一つです。

私が環境について学び始めたころは、CODやBODといった指標があることは何となく知っていたものの、深く考えずに流していました。しかし、それぞれの値が何を意味し、どのように測定されるのかを理解することで、水質の変化を正しく捉えられるようになり、環境問題への理解が深まることに気付きました。汚染の種類を把握することは、適切な対策を考えるうえでも重要です。

BODに関しては以下の記事で紹介してます。

COD(化学的酸素要求量)とは?

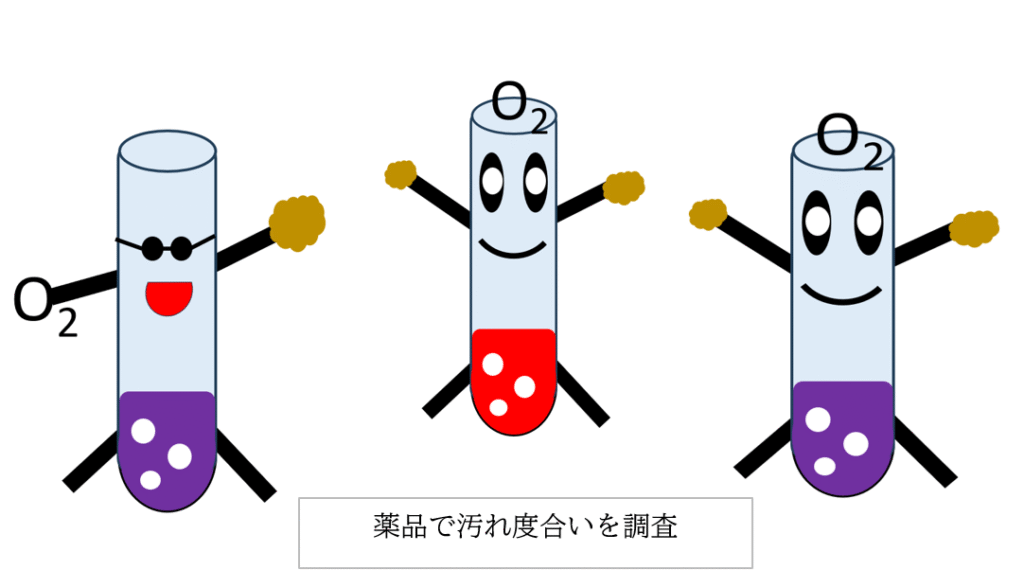

CODの正式名称は化学的酸素要求量です。言葉の意味通り、化学反応を利用して酸素消費量を測定し、その量から水中の汚れを定量化する手法です。

BODとの違いと比較

| 項目 | COD | BOD |

|---|---|---|

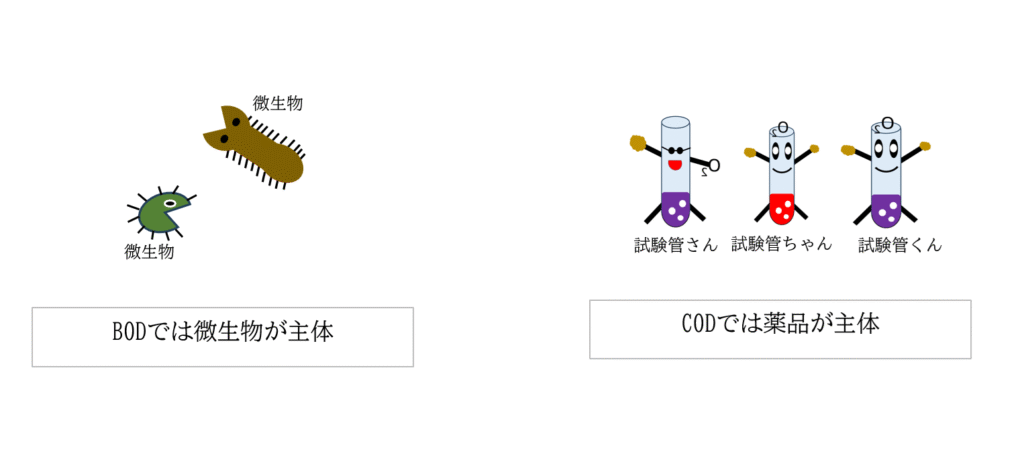

| 汚れを分解する主体 | 薬品 | 微生物 |

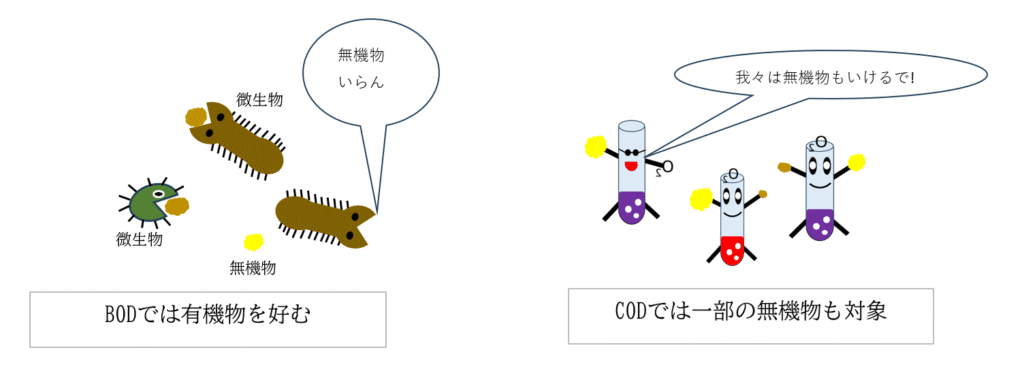

| 汚れの対象 | 主に有機物だが無機物も含む | 主に有機物 |

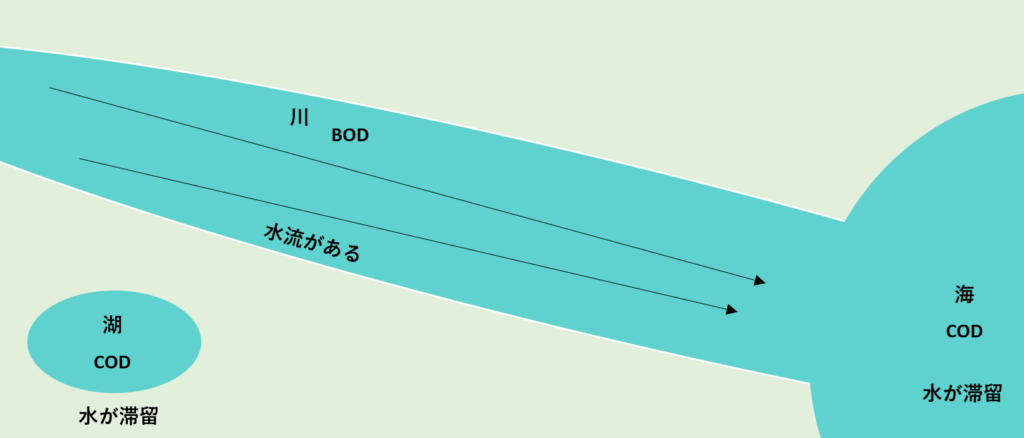

| 測定の適用場所 | 湖と海 | 川 |

汚れを分解する主体

BODでは微生物の働きによって、汚れ度合いを間接的に測っていました。それに対し、CODでは薬品と汚れを反応させて、「どれくらい反応したか(反応量)」を目安に汚れ度合いを求めています。

汚れの対象

BODもCODも水中の主に有機物を分解しますが、CODでは薬品と反応する無機物も含まれる点が特徴です。 (補足:有機物は炭素を含む化合物、無機物は炭素を含まない化合物です。)

測定の対象場所

測定場所によって、BODとCODを使い分けることが重要です。 例えば、川の水では流れがあるため、微生物による自然浄化が期待できることからBODを測定します。一方で、湖や海では水の滞留によって汚れが溜まりやすいため、全体の汚染状況を測定するためにCODが用いられます。

BODと比較したCODの長所と短所

長所

- 測定時間が早い。

化学反応を利用するため迅速な測定ができます。 - 適用範囲が広い。

BODでは測定できない工業廃水も測定ができます。 - 安定性が高い。

化学試薬を用いるため、測定値のばらつきが少なく、再現性があります。

短所

- 生物的な反応が考慮されない。

自然浄化可能な汚れと化学的浄化が必要な汚れの区別ができません。 - 薬品の使用

強酸性の試薬を使用するため、取り扱いに注意が必要となります。

COD分析について

CODMn分析の詳しい操作方法についてはこちらの記事で説明してます。

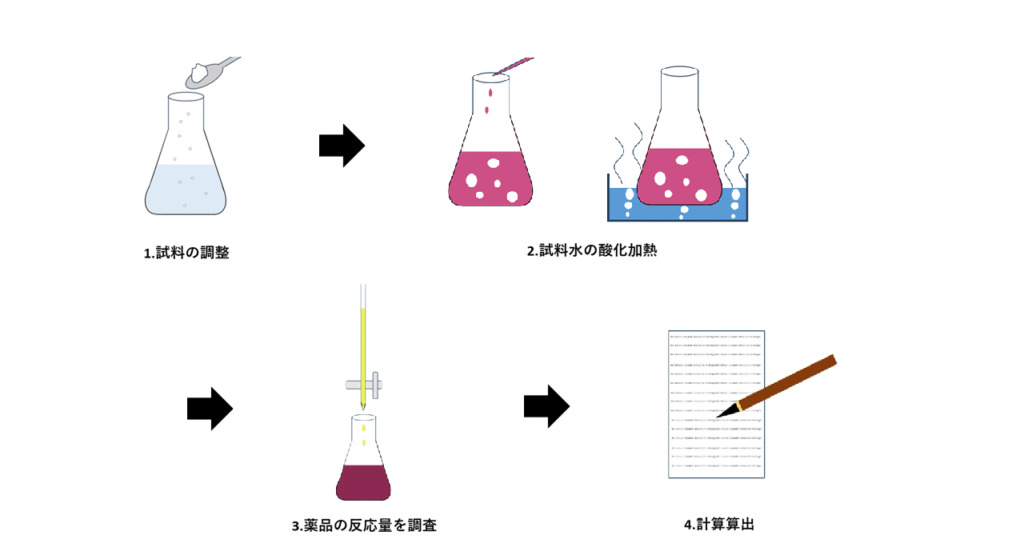

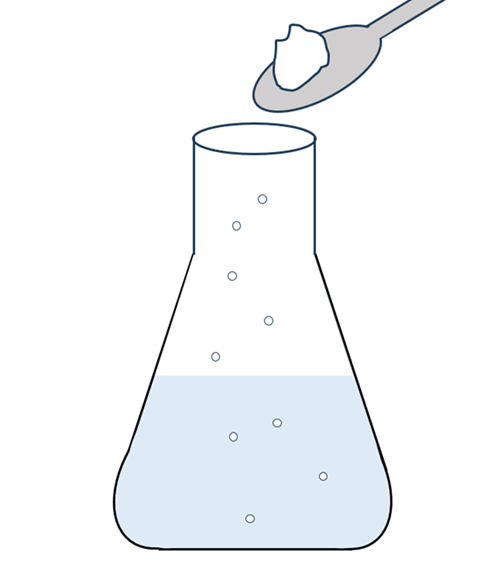

1.試料の調整

汚れと薬品の化学反応を阻害する物質の除去する操作を行います。

例えば水道水に含まれている消毒剤が汚れを分解する薬品を阻害するため、消毒剤を除去する薬品を加えます。

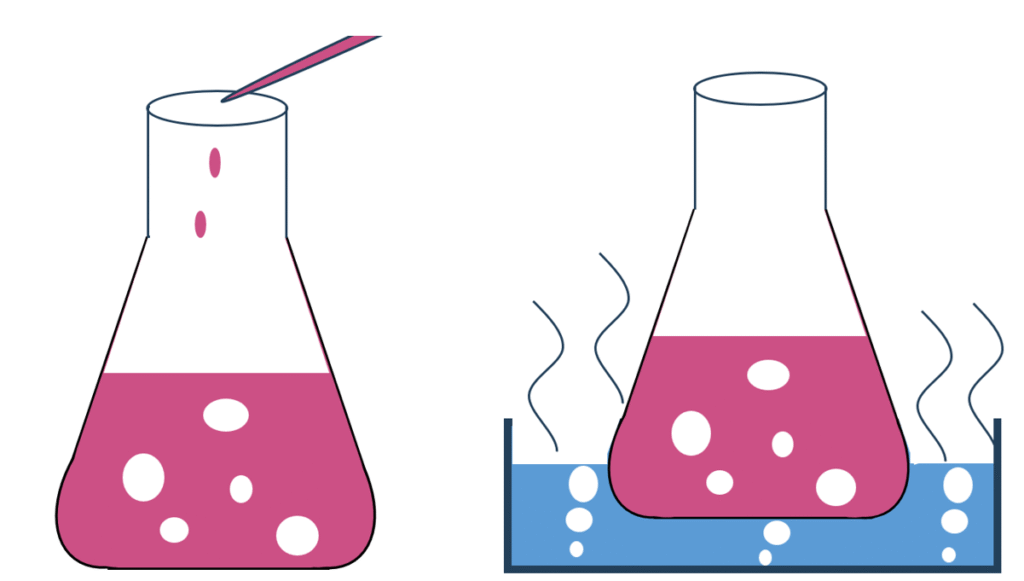

2.試料水の酸化加熱

薬品を添加・加熱して汚れを分解(酸化)します。

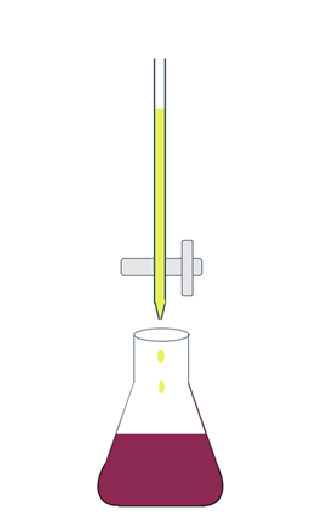

3.薬品の反応量を調査

汚れの分解で反応した薬品量を調査します。

4.計算算出

3の薬品量から酸素消費量を換算し、CODの値を算出します。

まとめ

CODもBODと同様に、水の汚れを測定する重要な指標です。ただし、川の水ではBODが主に用いられるのに対し、湖や海ではCODが適しています。

(川の水質は流れがあるため微生物による自然浄化が期待できることからBOD。一方で湖や海は停滞が多く、全体的な汚染を測る必要があるためCODが適しています。)

COD分析は、薬品で汚れを分解して、反応した分の薬品量から酸素量に置き換えたものとなります。

CODの長所は、迅速な分析が可能、適用範囲が広い、測定値の再現性があるなどがあり、一方で短所は自然浄化できる汚れなのか分からないなどの特徴があります。

以上、CODの簡単な説明をさせていただきました。

「わかりやすく学習・環境分析」シリーズは、環境の初学者向けに、サクッと読めて、理解に負荷がかからないように大まかな理解ができればと思い、執筆しました。

このブログの大まかな理解から本格的な勉強の手助けになればと願っております。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c36a64f.08d95e98.3c36a650.486b9e31/?me_id=1213310&item_id=20884526&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7908%2F9784065307908.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント