水の環境分析に関心があるけれど、専門的な用語が難しくてよくわからない……。そんな方に向けて、今回は「DO(溶存酸素量)」について、できるだけ簡単に解説します。水質管理に欠かせないDOの基本を学んでみましょう!

DOとは?

DOとは「溶存酸素量」のことで、水にどれだけ酸素が溶け込んでいるかを示します。水質の健全性を判断する重要な指標のひとつです。

水温とDOとの関係

DOは水温によって変化します。例えば、

- 25℃の水では最大8.26mg/L

- 20℃では最大9.09mg/L

- 10℃では最大11.29mg/L

このように、水温が低くなるほど溶存酸素量は増加する傾向があります。これは、低温の水ほど気体を溶かしやすい性質があるためです。

酸素が最大限溶け込んだ状態を「飽和溶存酸素量」と呼びます。

生活環境との関わり

DOは水環境の健全性を示す重要な指標です。生態系の保全や水質管理において欠かせないものとされています。

DO低下による影響

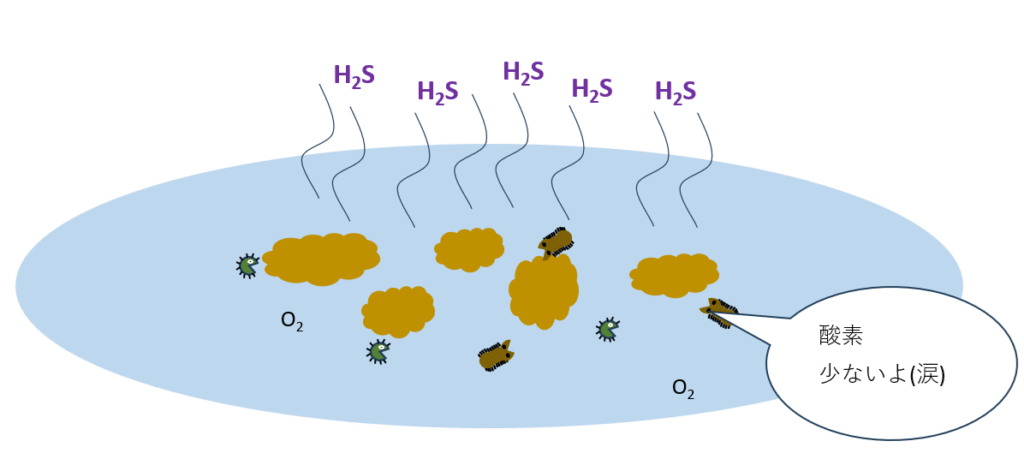

DOが低下すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 水生生物への影響:酸素不足により生存が難しくなり、生態系のバランスが崩れる。

- 有害物質の発生:極端にDOが低い状態では、硫化水素が発生し生物に悪影響を与える。

- 水質悪化:底泥から栄養塩類が溶出し、富栄養化による水質の悪化を招く。

DOに影響を与える主な環境要因

- 水温:水温が高いとDOが低下し、逆に低温だとDOは増加。

- 有機物汚染:水に汚れが多いと微生物の分解活動によりDOが消費されて低下。

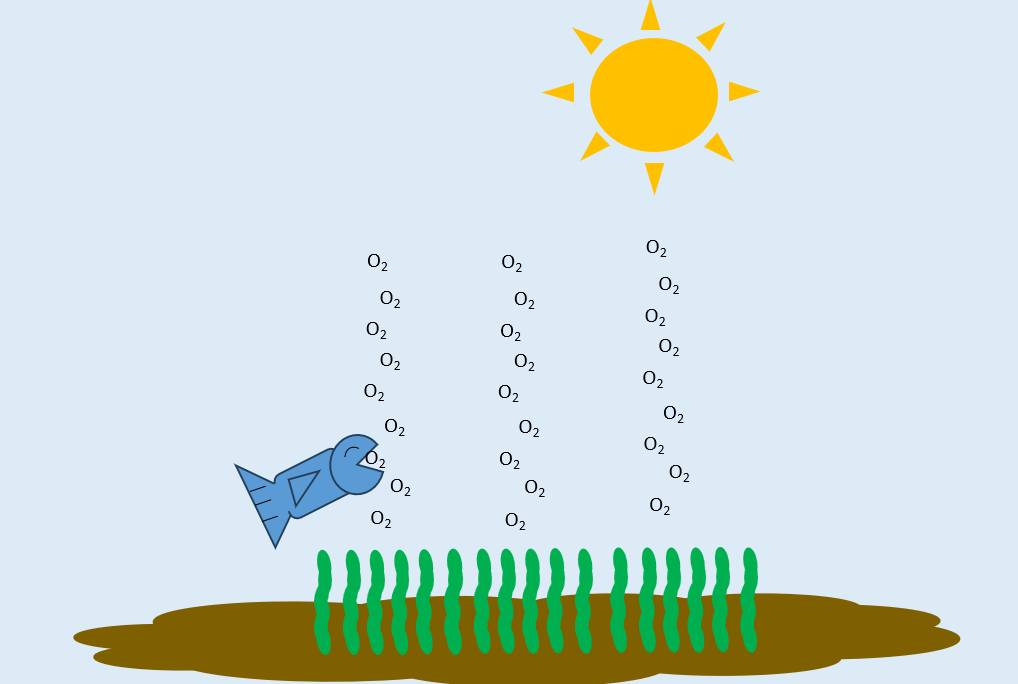

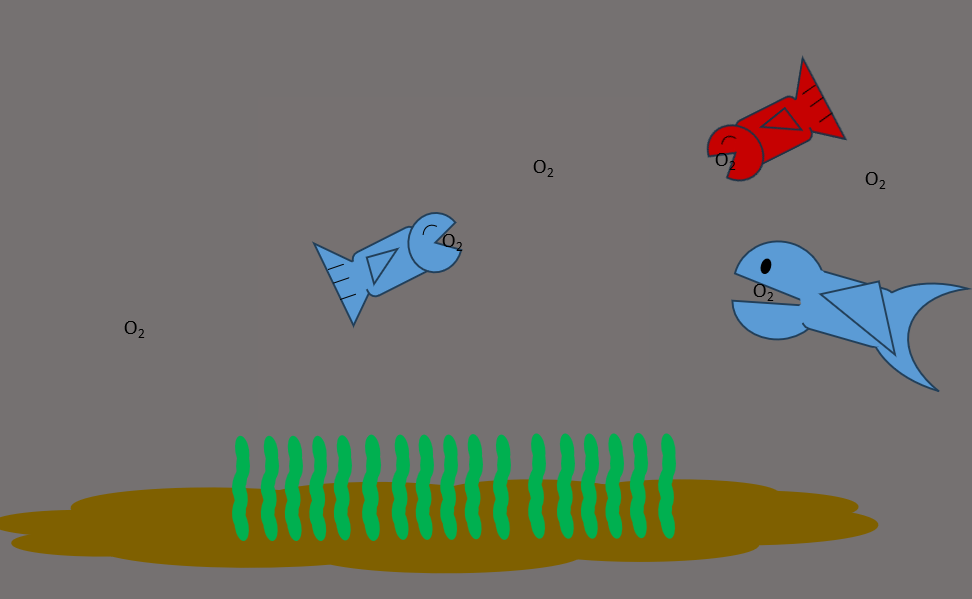

- 光合成:昼間は藻類の光合成でDOが増加し、夜間や分解過程でDOが減少。

- 水流や気象:水の流れや天候変化でもDOは変動。

環境管理の観点

水質環境を健全に保つためには、DOを一定以上に維持することが重要です。DOの低下が認められた場合は、原因を特定し、適切な対策を講じる必要があります。

測定

DOの測定には、主に以下の3つの方法があります。

蛍光法:物質が高エネルギー状態から元の状態に戻る際に発する蛍光を利用して、酸素量を測定。

→ マラソン後、体が熱を発するのと似たように、特定の物質が光を放つ様子を活用して酸素の量を測定するイメージ。

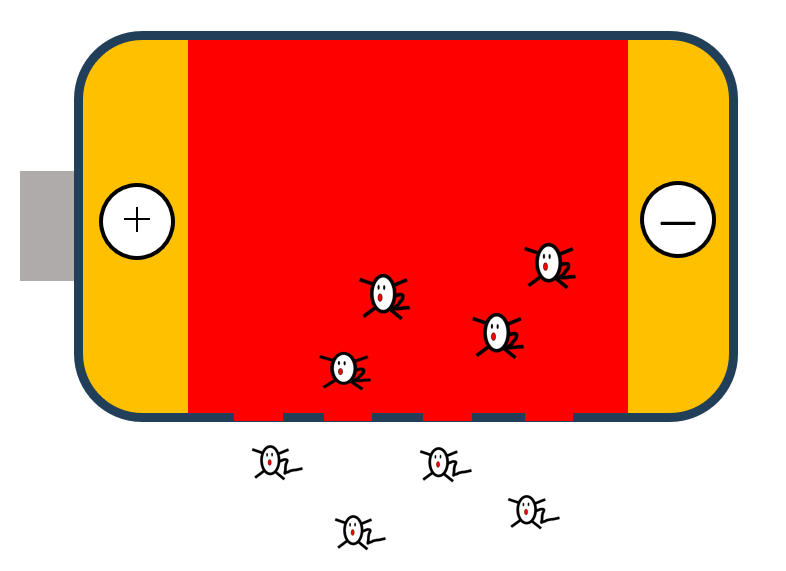

隔膜電極法:隔膜を通過する酸素の量に応じた電流変化を利用して測定。

→ 電池の内部に酸素が通るような構造のイメージ。

滴定法:酸素と反応する薬品を滴下し、反応が完了するまでの量を測定。

まとめ

DO(溶存酸素量)は、水質管理や生態系の維持に欠かせない重要な指標です。

水温、汚染、光合成、気象などさまざまな環境要因によって変化し、低下すると生態系や水質に悪影響を与えます。

水質を健全に保つためには、DOを適切に管理し、測定を通じて問題がないか確認することが大切です。

以上です。

BODやCODの説明では必ずDO(溶存酸素)が登場するため、基本を押さえておくことが重要だと考え、この記事を作成しました。

私自身は、分析作業員としてよりも水処理設備の維持管理作業員としてDOを測定する機会が多かったです。

現場では、持ち運び式の測定器がよく使われており、その中でも隔膜電極法が一般的な測定方法だと感じています。

コメント