窒素は身近な自然環境や私たちの健康にも関係する重要な物質です。この記事では、そんな窒素の種類から環境影響、分析方法までを簡単に紹介します。

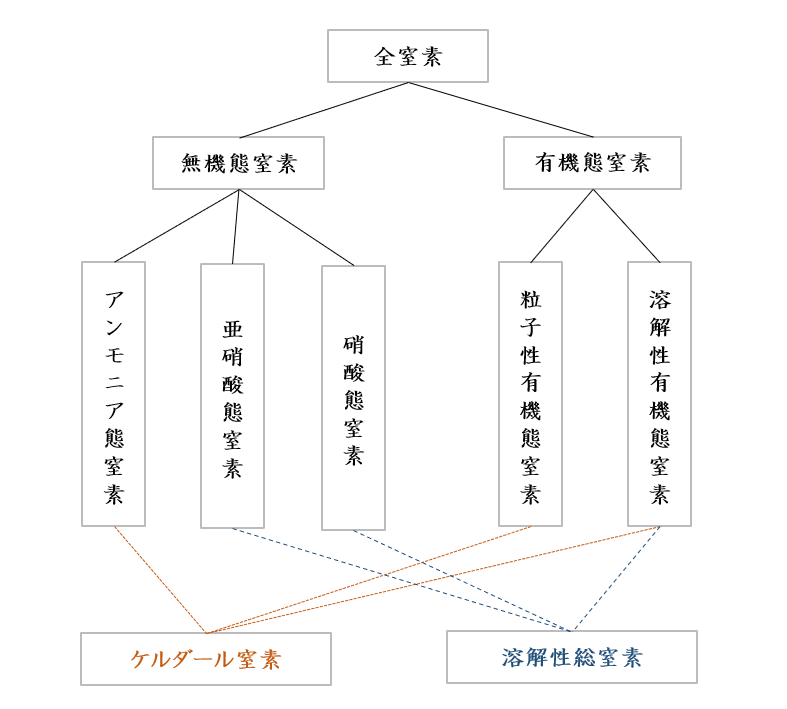

窒素の内訳

水質の環境基準などでは全窒素の基準値が定められておりますが、全窒素とは何なのか?以下にそれぞれの特徴を記します。

有機態窒素

有機態窒素とはたんぱく質やアミノ酸など生物由来ものとそれ以外のもの(非たんぱく質)とに区別される窒素化合物です。

溶解性有機態窒素

アルブミノイド窒素とも言われ、水溶性のたんぱく質やアミノ酸のことを指します。水質環境では微生物の働きによってアンモニア態窒素まで分解され、し尿や下水による汚染の指標として用いられます。

環境分析では、有機態窒素のうちアンモニアまで分解されたもののみが測定対象となります。

粒子性有機態窒素

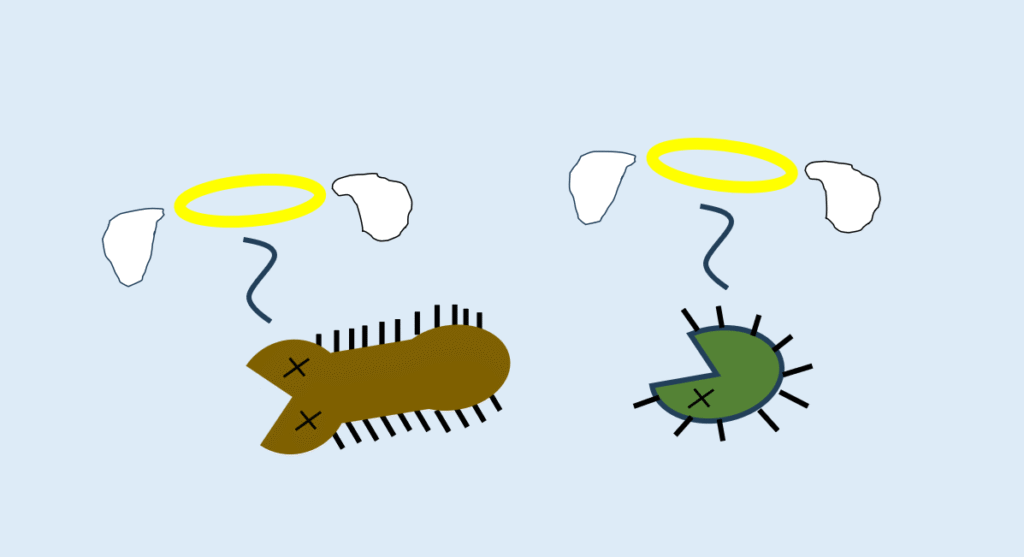

水中の粒子に含まれる有機態窒素を指し、多くが懸濁物質に含まれています。具体的なのものとして、動物・植物プランクトンや微生物、有機デトリタス(動植物の死骸片)などがあります。

無機態窒素

アンモニア態窒素

生物の死骸や糞尿の分解過程で生成される物質です。アンモニア態窒素には、アンモニウムイオンやアンモニア性窒素、アンモニウム性イオンなど様々な呼ばれ方がありますが全て同じものを指します。

なお、アンモニア(NH3)とアンモニウムイオン(NH4+)も混同しやすいですが、アンモニアはガス状のもの、アンモニウムイオンは水中に溶け込んだものを示しております。

アンモニウムイオンを窒素量に換算(NH4+-N)すると、14g/mol / 18g/mol ≒ 0.77778となります。

亜硝酸態窒素

アンモニア態窒素の酸化または硝酸態窒素の還元によって生成される物質です。亜硝酸として存在することが難しく、水質中ではすぐに硝酸態窒素もしくは一酸化窒素に変質しやすい特徴があります。

亜硝酸イオンを窒素量に換算(NO2–-N)すると、14g/mol / 46g/mol ≒ 0.304となります。

硝酸態窒素

水処理ではアンモニア態窒素 → 亜硝酸態窒素 → 硝酸態窒素の順で微生物の作用によって酸化されていきます。硝酸態窒素とは窒素化合物が酸化された最終形態です。

硝酸イオンを窒素量に換算(NO3–-N)すると、14g/mol / 62g/mol ≒ 0.2258となります。

環境との関わり

窒素化合物もりんと同様に富栄養化の要因物質です。りんは植物プランクトンの成長を促すエネルギー源になるのに対し、窒素はたんぱく質やDNAなど生物の構造や機能の素材となる物質です。

富栄養化はりんの時に簡単に説明してますので割愛します。

人体による影響

水質の窒素化合物では主にアンモニア態窒素と亜硝酸態窒素、硝酸態窒素が人体の健康に影響を及ぼします。以下に特徴をまとめます。

アンモニア態窒素

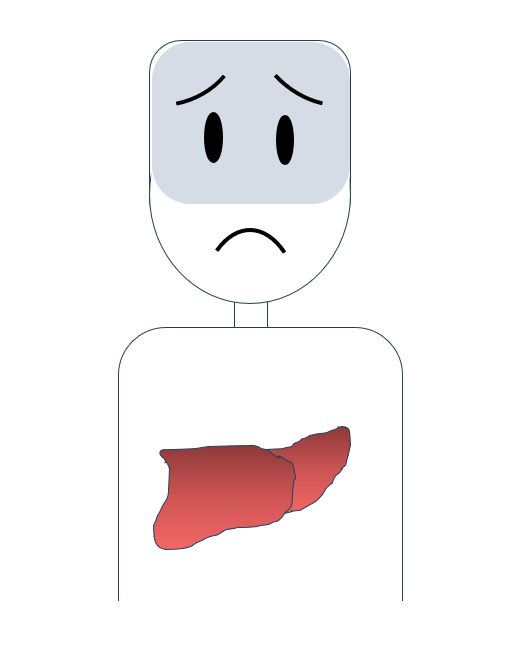

水中ではアンモニアと平衡状態にあり、通常濃度での人体影響は低いですが、高濃度になると神経毒性や肝機能障害を及ぼす可能性があります。

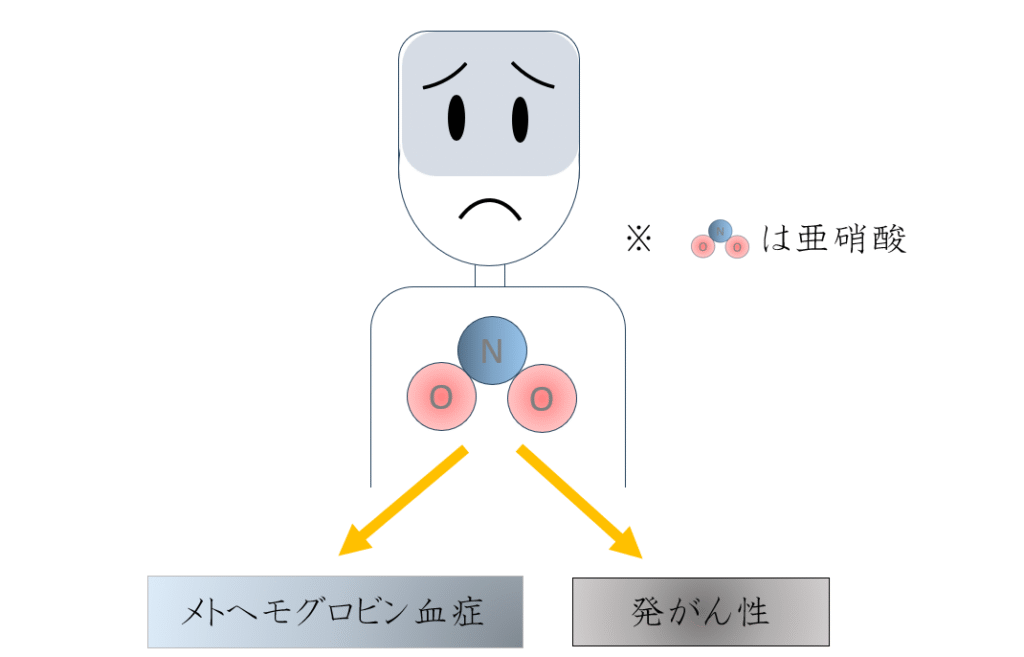

亜硝酸態窒素

亜硝酸態窒素を体内に取り込むと亜硝酸が血液中のヘモグロビンを酸化し、全身に酸素が行き渡らなくなりメトヘモグロビン血症を引き起こします。またたんぱく質中のアミンやアミドと反応することで発がん性物質も生成されることになります。

硝酸態窒素

硝酸態窒素は体内細菌の還元によって亜硝酸が生成します。硝酸態窒素を多量に取り込んでしまうと、亜硝酸態窒素と同様の影響を及ぼすことになります。

分析方法

窒素分析では試料の窒素態をアンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素に酸化もしくは還元(主目的成分の場合はそのままの状態)して分析してます。各窒素分ごとに分析方法をまとめます。

ケルダール窒素

ケルダール法 → インドフェノール青吸光光度法もしくは中和滴定法。

ちなみにケルダール法とは有機物を分解する前処理法です。窒素化合物の場合は最終的に硫酸アンモニウムに変質します。補足としてピリジン環をもつ化合物などは完全に分解できません。

有機態窒素

ケルダール窒素からアンモニア態窒素を差し引く(有機態窒素 = ケルダール窒素 – アンモニア態窒素)方法です。

アンモニア態窒素

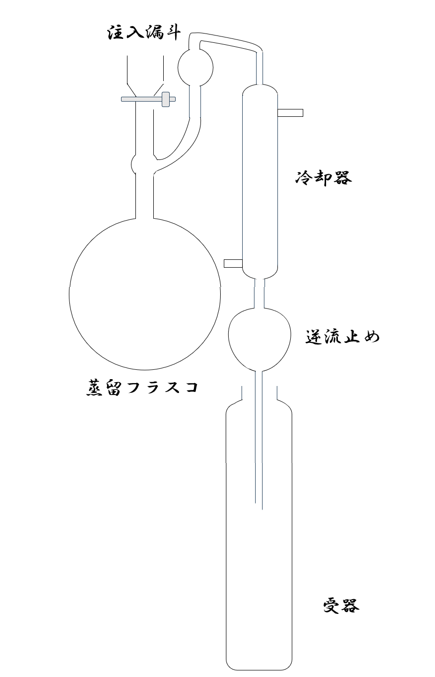

必要に応じてアンモニウムイオンを留出される蒸留法(前処理)を行い、以下の分析方法で測定を実施します。

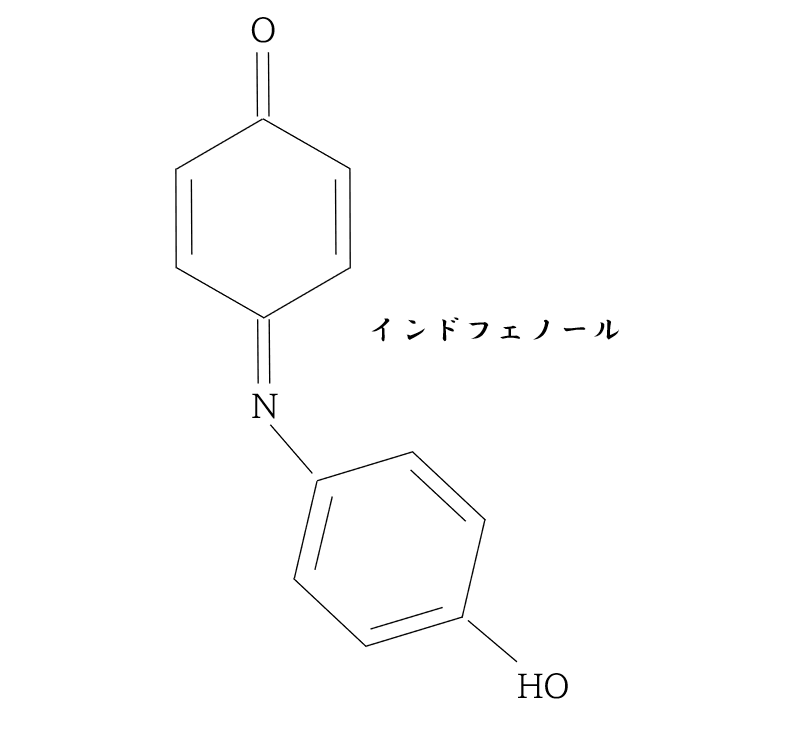

1.インドフェノール青吸光光度法

アンモニウムイオンと次亜塩素酸イオンの共存化で、フェノールによる発色(インドフェノール青)を利用した分析方法。

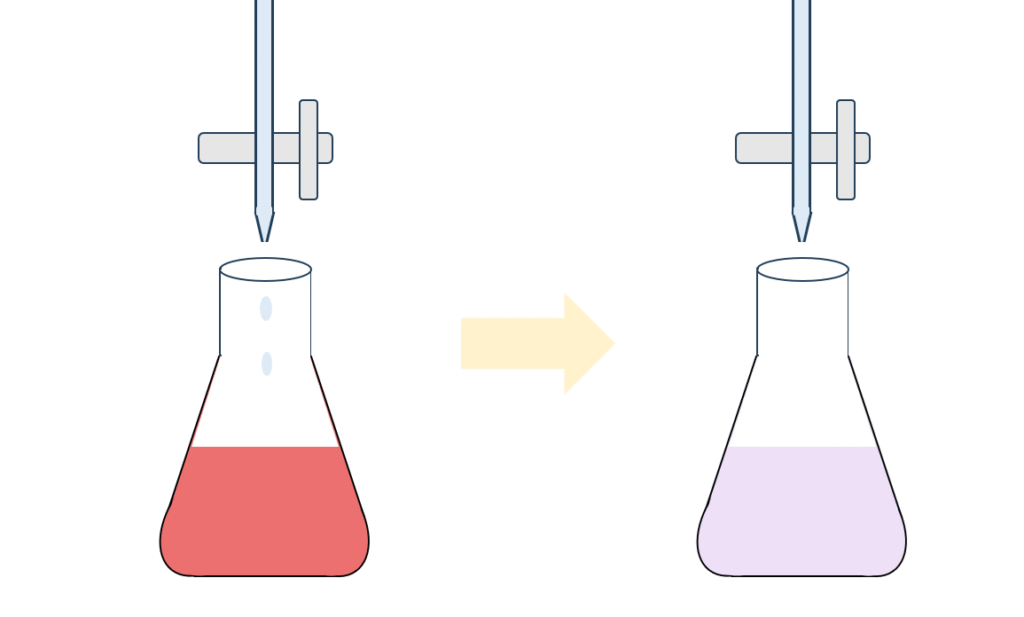

2.中和滴定法

蒸留法で留出したアンモニウムイオンを既知量の硫酸と反応させ、未反応分の硫酸を中和することで反応した分を算出し、アンモニウムイオンに換算する分析方法です。

3.イオン電極法

pH計と同じ原理で作用電極にアンモニアガスのみを透過する隔膜を取り付けて測定を行います。そのため測定前に試料のpHを11~13に調節することが重要です。

4.イオンクロマトグラフ法

イオン種の測定が可能なイオンクロマトグラフィーという装置に導入して定量を行う分析方法です。アンモニウムイオンの場合は陽イオンモードで分析します。

亜硝酸態窒素

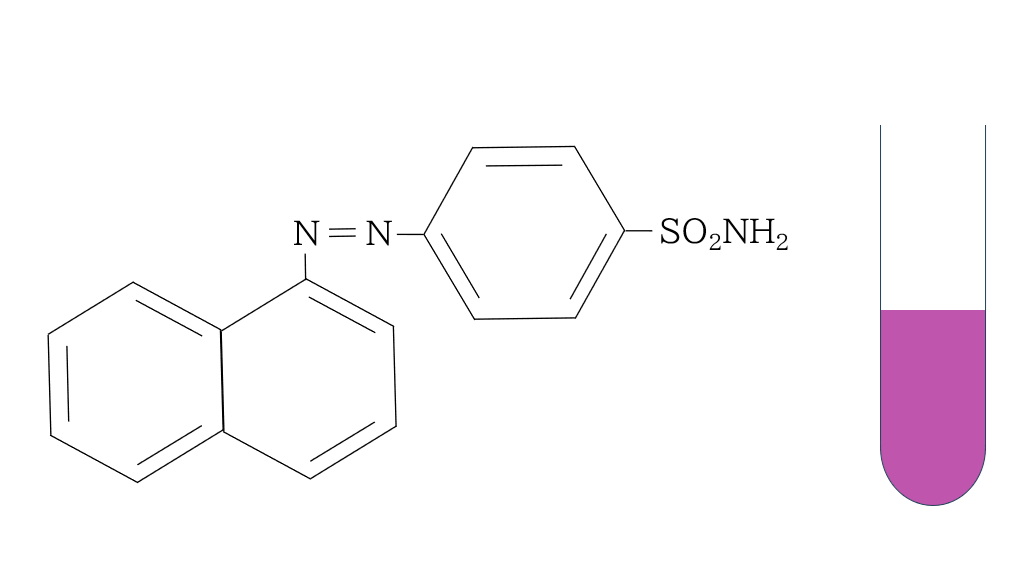

1.ナフチルエチレンジアミン吸光光度法

スルファニルアミドによって亜硝酸をジアゾ化し、N-1-ナフチルエチレンジアミンで発色(紫色)された試料を吸光度測定する分析方法です。

2.イオンクロマトグラフ法

陰イオンモードのイオンクロマトグラフィーでNO2–の測定を行います。

硝酸態窒素

1.還元蒸留-インドフェノール青吸光光度法

アンモニアの蒸留操作でアンモニア態窒素を追い出した試料に還元蒸留(硝酸イオンをアンモニウムイオンまで還元)を行い、アンモニウムイオンの分析方法で硝酸を算出する方法です。別途蒸留後の試料の亜硝酸態窒素を算出しておき、最終的に差し引いたものが分析値となります。

2.還元蒸留-中和滴定法

1にて同様の前処理のため説明を省略します。

3.銅カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法

銅カドミウムカラムで試料を亜硝酸態窒素に還元し、ナフチルエチレンジアミン吸光光度法で測定を行う分析方法です。別途で還元前の亜硝酸窒素を算出し後に差し引いたものが分析値となります。

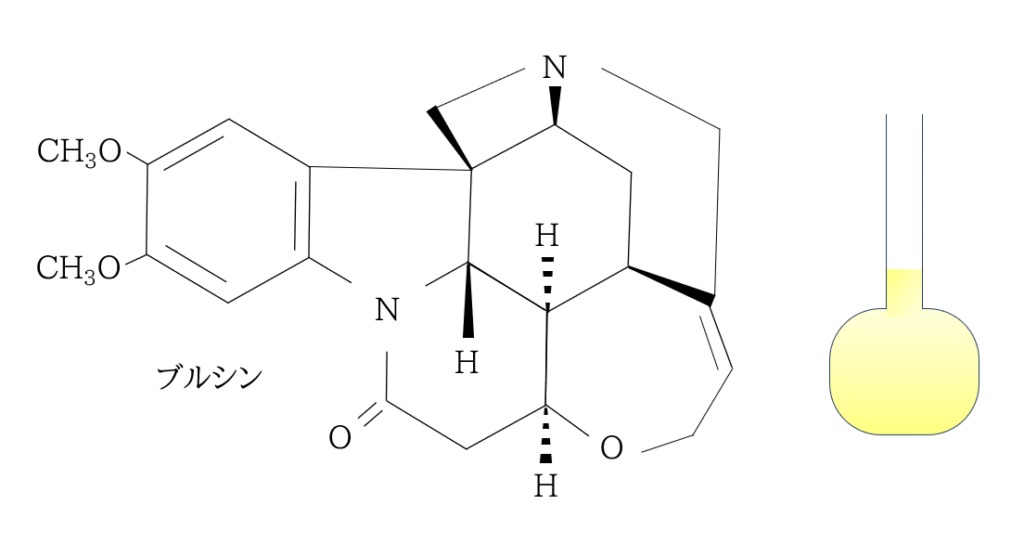

4.ブルシン吸光光度法

強い硫酸酸性化で硝酸イオンとブルシンとの反応によって発色(黄色)させる分析方法です。

5.イオンクロマトグラフ法

陰イオンモードのイオンクロマトグラフィーでNO3–の測定を行います。

全窒素

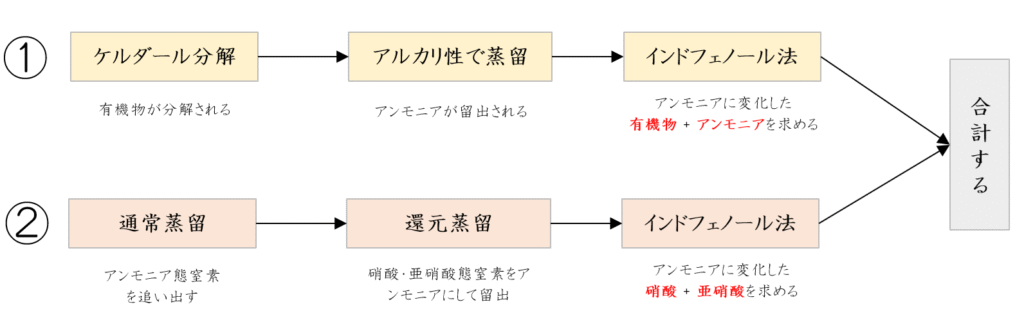

1.総和法

①ケルダール法 → インドフェノール青吸光光度法で有機態窒素とアンモニア態窒素を求める。

②通常蒸留でアンモニア態窒素を追い出した試料を還元蒸留 → インドフェノール青吸光光度法で硝酸と亜硝酸を求める。

①と②の結果を合計する。

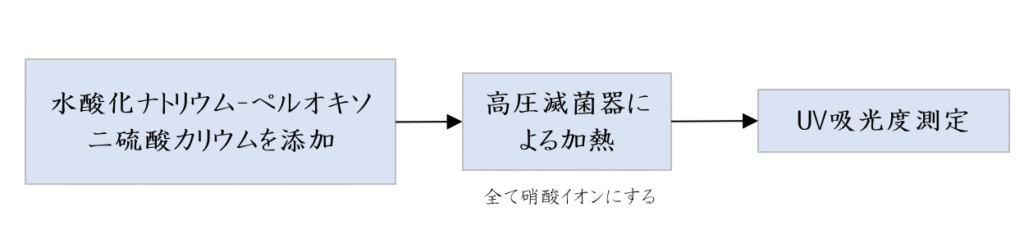

2.紫外吸光光度法

水酸化ナトリウム-ペルオキソ二硫酸カリウムで全ての窒素化合物を硝酸まで加熱分解させた液(上澄みを塩酸でpH2~3に調整)に、紫外線で吸光度を測定する。

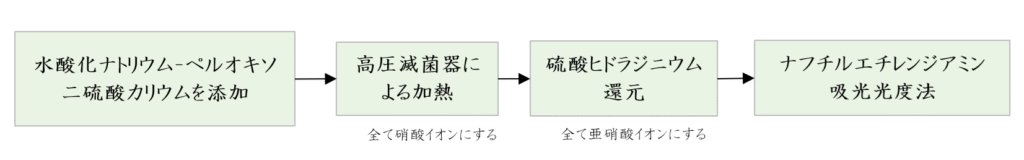

3.硫酸ヒドラジニウム還元法

2の方法で全ての窒素化合物を硝酸に酸化させた後に、銅-亜鉛溶液と硫酸ヒドラジニウム溶液で全て亜硝酸まで還元し、ナフチルエチレンジアミン吸光光度法で測定する分析方法です。

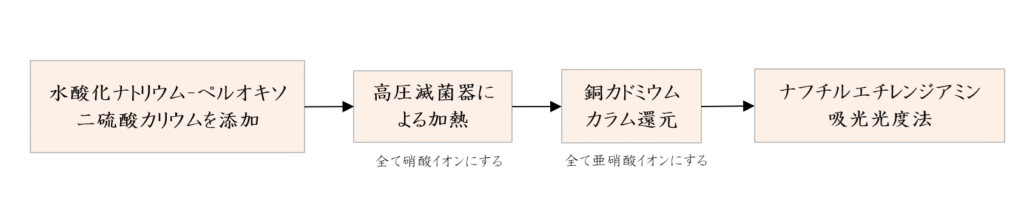

4.銅カドミウムカラム還元法

こちらも2の方法で全てを硝酸に酸化させ、銅・カドミウムカラムで全てを亜硝酸に還元しナフチルエチレンジアミン吸光光度法で測定する分析方法です。

まとめ

窒素は私たちの身の回りの水環境や生態系、さらには健康にも深く関係する重要な物質です。水質の環境基準では「全窒素」が指標として用いられ、その内訳には有機態窒素(溶解性・粒子性)と無機態窒素(アンモニア態・亜硝酸態・硝酸態)が含まれます。

これらの窒素化合物は、水中で微生物の働きによって分解・酸化されながら互いに変化し、富栄養化の原因となるほか、人体にも影響を与えることがあります。特に亜硝酸態窒素や硝酸態窒素は、取り込みすぎることで健康リスクが懸念されます。

分析手法においては、対象の窒素態に応じた前処理と測定が必要で、ケルダール法や吸光光度法、イオンクロマトグラフ法など多様な技術が用いられています。

環境保全の観点からも、こうした窒素の種類や測定方法への理解は、水質管理や汚染対策にとって欠かせないものです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45d8b86a.d805c39f.45d8b86b.62627422/?me_id=1276609&item_id=13081943&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01164%2Fbk4065307902.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント