りんは、水生生物の成長に欠かせない栄養素であり、日常生活にも広く関わる重要な物質です。

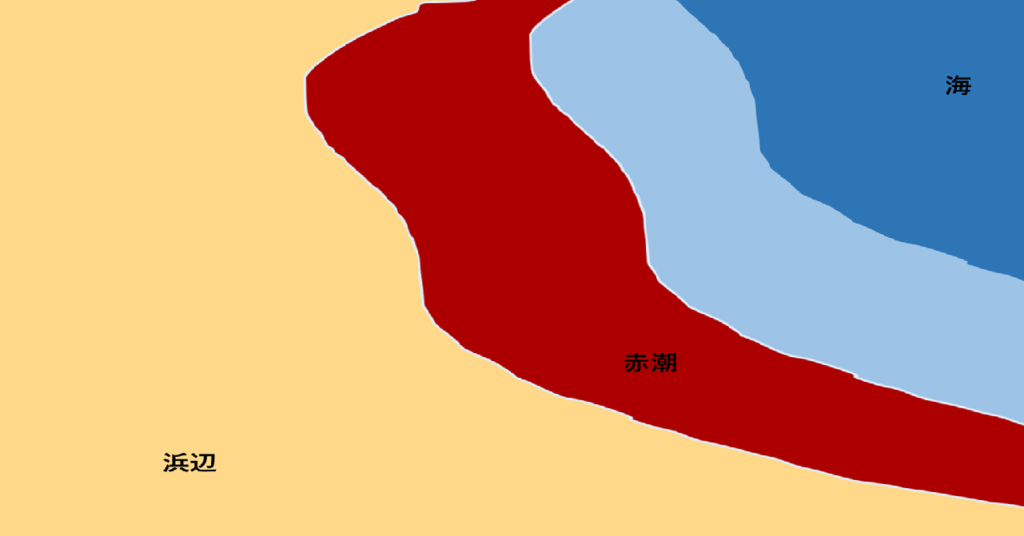

しかし、過剰に排出されると水質汚濁の原因となり、赤潮やアオコなどの環境問題を引き起こします。

本記事では、りんの役割やその環境への影響、さらにその分析方法について、わかりやすく説明していきます。

りんの規制について

水域でのりんの役割は、主に水生生物の栄養素として働いております。栄養と聞くと、その水域に大量のりんを放出しても良いのでは?と思われますが、これは富栄養化を助長して、赤潮やアオコなどの水質汚濁を引き起こす要因となります。

富栄養化を未然に防ぐためにりんの規制が必要です。

生活排水や農業用水、工場排水の栄養塩が流れ込むことで、貧栄養状態の水域が富栄養状態に変化する現象です。

栄養塩とは主に窒素やりんのことを指します。

渦鞭毛藻類などの植物プランクトンが大量発生することで水域が赤や茶色に染まる現象です。

藍藻(シアノバクテリア)などの植物プランクトンが大量発生することで水域が緑色や青緑色になる現象です。

りんと身近な関わりについて

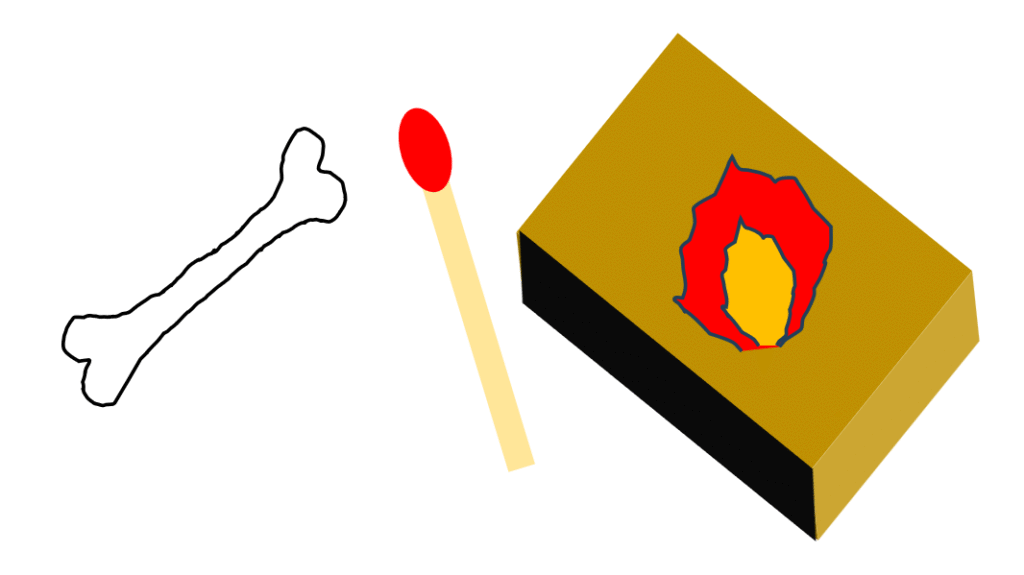

りんは洗剤の界面活性剤や火を点けるためのマッチなど日用品に始め、目に見えないところでは、人体の骨の構成や遺伝子情報であるDNA、力を出すためのエネルギー源(ATP)に必要な物質として使用されております。

水中におけるりんの形態

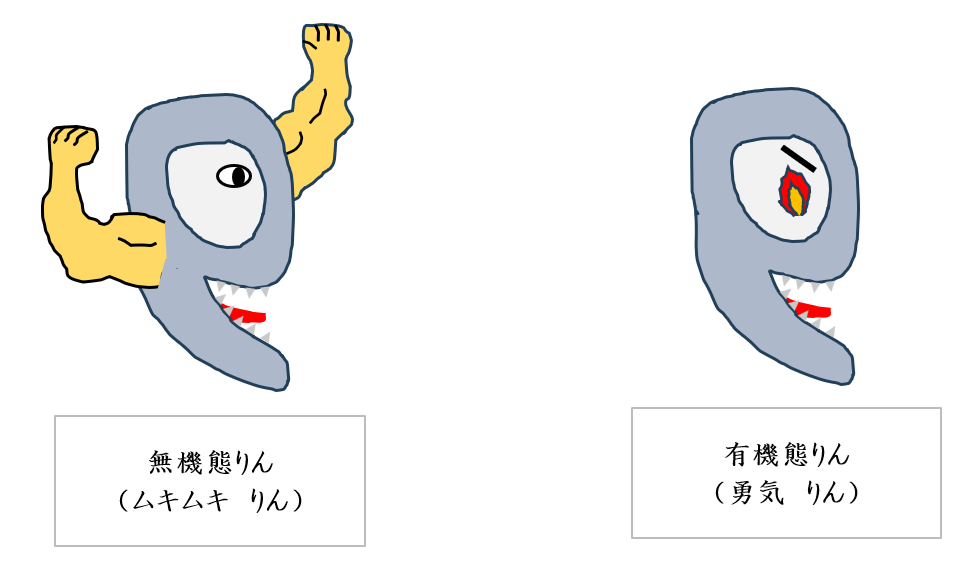

りんは大きく分けて無機態りんと有機態りん2つの形態があります。

環境分析の全りん測定では、この2つの形態を合わせたものが測定結果となります。

測定方法(全りん分析)

今回も大まかに測定方法を理解できるように説明します。

なお、こちらの記事より、りん分析(モリブデン青吸光光度法)の詳細な解説をしております。

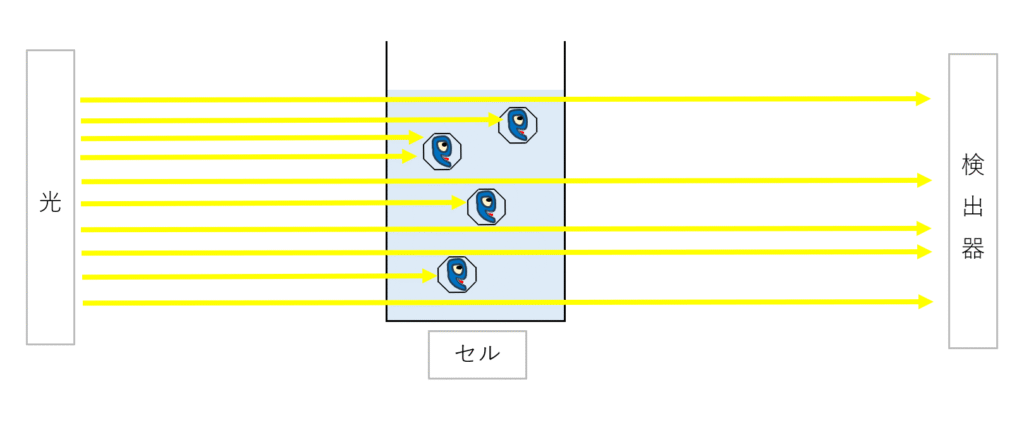

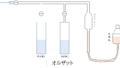

りんの分析は基本的にリン酸イオンとモリブデン酸の反応で発生した着色物に光を当て、光の透過度(吸光度)を物差しに測定を算出します。

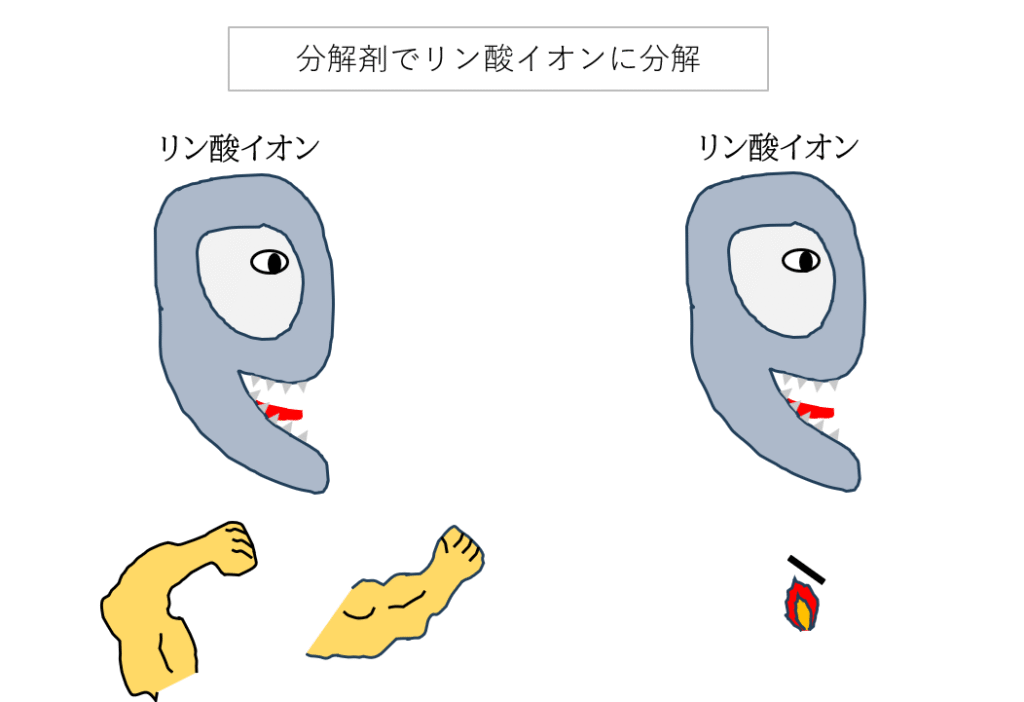

流れ1 分解

初めにモリブデン酸アンモニウムは構造上、リン酸イオンの状態でしか反応しません。そこで試料水中の無機態及び有機態のりんを薬品の加熱分解してリン酸イオンまで分解します。

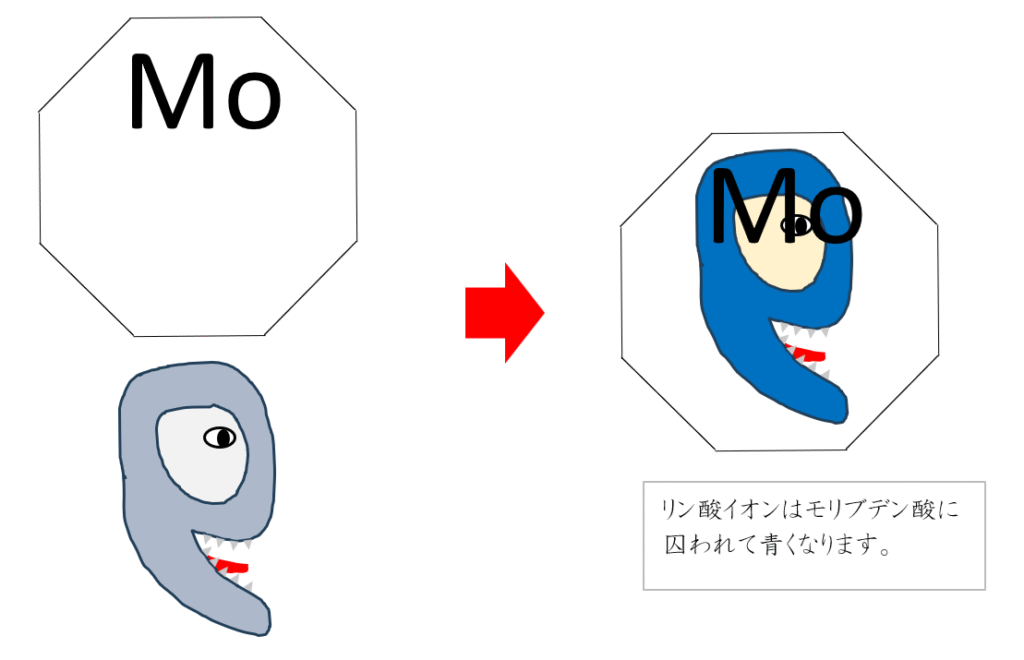

流れ2 発色

発色液であるモリブデン酸アンモニウム溶液、還元剤を加え、液を青色に発色させます。

モリブデン酸アンモニウム溶液とリン酸イオンを反応させた後に、還元剤(モリブデン酸の電子を放出させる薬品)を加えることで青色に発色します。それでは還元剤を加えないとどうなるでしょう?

答えは黄色に着色します。

流れ3 吸光度測定

特定波長の光を発色した液に透過して、透過する前後でどのくらい光が減ったかを基準に分析結果を算出します。

まとめ

りんは生態系にとって重要な栄養素ですが、適切に管理しないと水質汚濁の原因となる可能性があります。

特に富栄養化による赤潮やアオコの発生は、生態系や生活環境に大きな影響を及ぼします。

そのため、水環境の維持のために、りんの排出規制や適切な分析が欠かせません。

私たちの生活の中でりんとどのように関わっているのかを理解し、環境保全に役立てていきましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45d8b86a.d805c39f.45d8b86b.62627422/?me_id=1276609&item_id=13081943&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01164%2Fbk4065307902.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント