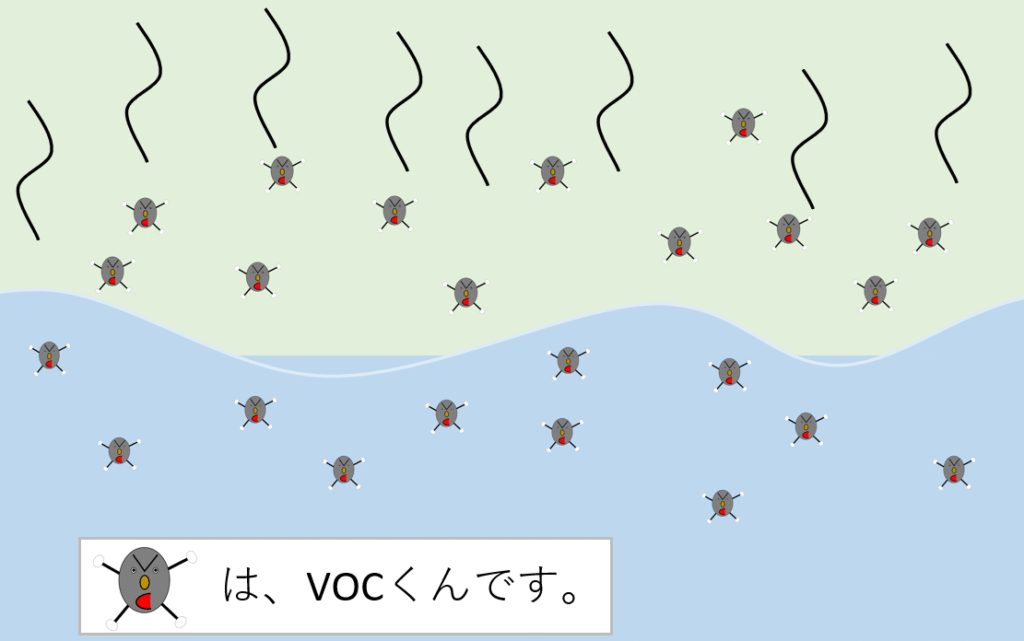

日常生活でよく耳にする「VOC」という言葉。

しかし、具体的にどのような物質で、どんな影響があるのかご存じでしょうか?

本記事では、VOCの基本的な定義や健康への影響、水試料の測定方法について、初心者向けに分かりやすく解説します。

VOCとは?

VOC(揮発性有機化合物)とは、常温・常圧で蒸発しやすく、大気中に気体として存在する有機物です。

生活環境との関係

VOCは、ガソリンや塗料、インク、金属の洗浄溶剤など、私たちの日常生活のさまざまな場面で使用されています。中には発がん性を持つものもあり、光化学オキシダント、SPM、PM2.5などの大気汚染物質の原因となることがあります。

光化学オキシダント

VOCや窒素酸化物(NOx)が太陽光の紫外線と化学反応を起こし、健康被害をもたらす物質に変化します。これらの有害物質の総称を「光化学オキシダント」と呼びます。

SPM(浮遊粒子状物質)

大気中に浮遊する10μm以下の微細な粒子で、肺や気管などの呼吸器系に悪影響を及ぼします。

PM2.5(微小粒子状物質)

2.5μm以下の粒子で、SPMよりもさらに小さいため、呼吸器の深部にまで入り込み、血液や脳にも悪影響を及ぼす可能性があります。

測定方法(水試料中のVOCの前処理)

VOCの測定にはガスクロマトグラフィー(GC)が用いられます。本記事では、主にパージ・トラップ法とヘッドスペース法について説明します。

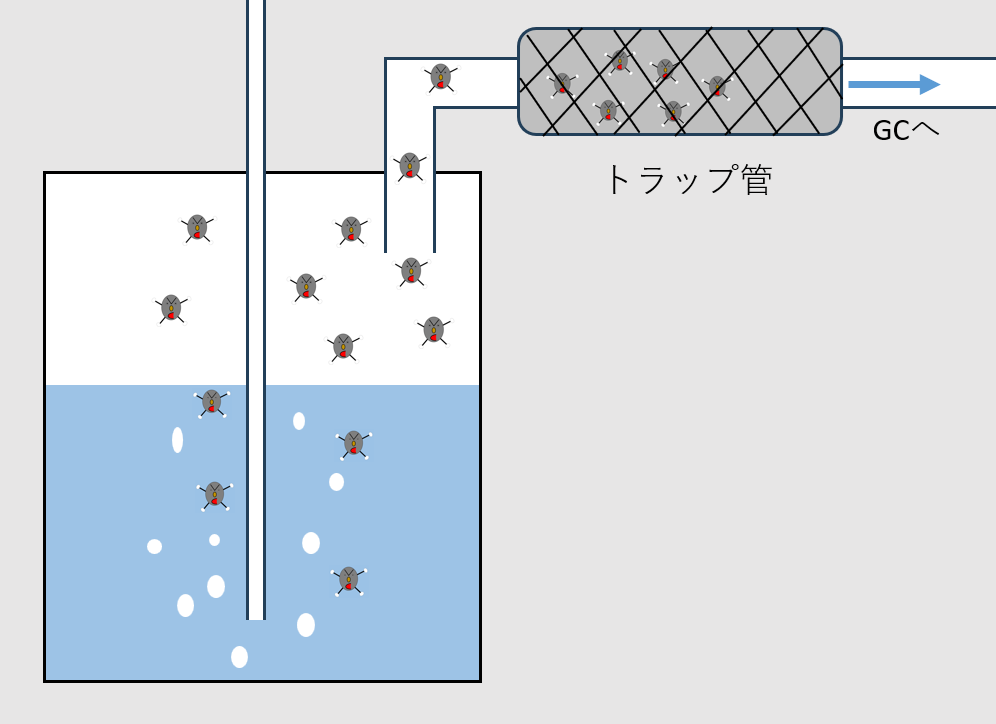

パージ・トラップ法

パージ・トラップ法の流れ

- 試料の液相内にガスを注入(パージ)し、VOCを気相に追い出します。

- VOCをトラップ管で捕集し、一定時間捕集剤に吸着させます。

- 捕集剤を加熱し、吸着していたVOCをGCに導入します。

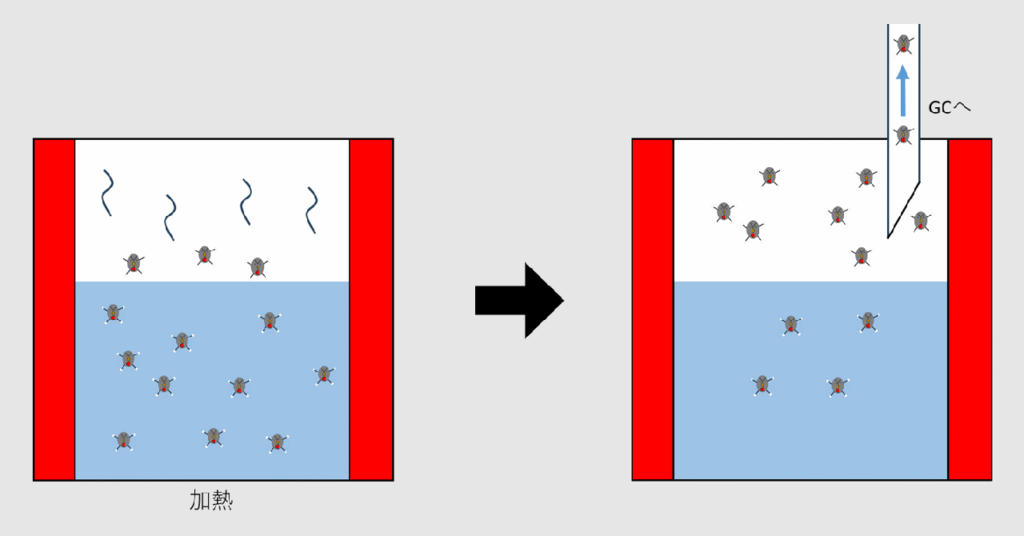

ヘッド・スペース法

ヘッド・スペース法の流れ

- 試料を一定温度で加熱保持し、VOCを気相へと移行させます。

- 気相に移行したVOCをシリンジで採取し、直接GCに導入します。

まとめ

VOCは、大気中に気体として存在する揮発性有機化合物で、日常生活で広く使用されています。

しかし、発がん性物質を含むものや、大気汚染の原因となるものもあり、環境や健康に影響を与える可能性があります。

水試料中のVOCの測定方法としては、パージ・トラップ法とヘッドスペース法があり、どちらも試料中のVOCを気相へ移行させる手法です。

基本を押さえておけば、それぞれの名称が示す通りの原理で測定を行っていることが理解できるでしょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c36a64f.08d95e98.3c36a650.486b9e31/?me_id=1213310&item_id=20884526&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7908%2F9784065307908.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント